JR-200は昭和57年にJR-100の後継機として松下電器産業(実際に作っていたのは松下通信工業(株)電卓事業部?)から発売されました。CPUはJR-100と同じアーキテクチャのMN1800Aです。末尾にAがついているので、クロックが上がっているかもしれません。未確認。JR-100と比べると見た目がかっこよくなってます。消しゴムキーボードは相変わらず。

機能としては3重和音の音楽演奏機能やカラー機能が追加され、当時JR-100ユーザだった私には憧れのマシンでした。またあらためてBASICの仕様書を見てみると、浮動小数がや固定小数が扱えるようになってます。バージョンも5になってます。

JR-200全景

目次

ハードウェア仕様

カタログスペック

| CPU | MN1800A(6802相当品) | |

| サブCPU | MN1544 | |

| メモリ | ROM | 16KB |

| RAM 32KB | ||

| VRAM 2KB | ||

| キャラクタROM 2KB | ||

| ディスプレイインターフェース | 方式 | RGB同期分離方式 |

| コンポジットビデオ方式 | ||

| RF変調方式 | ||

| 画面構成 32文字×24行 | ||

| 色指定 文字・バックともにキャラクタ単位で任意に色指定可能(8色) | ||

| 文字構成 | 6×7ドットマトリクス文字 192種 | |

| 8×8ドットセミグラフィック文字 64種 | ||

| 8×8ドットユーザ定義文字 64種 | ||

| グラフィック | 64×48ドット、ドットごとに上記8色で任意に色指定可能 | |

| ミュージック | 仕様 | 5オクターブ3重和音 |

| カセットインターフェース | 方式 | FSK方式、1200Hz(スペース)、2400Hz(マーク) |

| ボーレート | 600ボー、2400ボー切り替え | |

構成部品

| CPU | MN1800A (6802相当) |

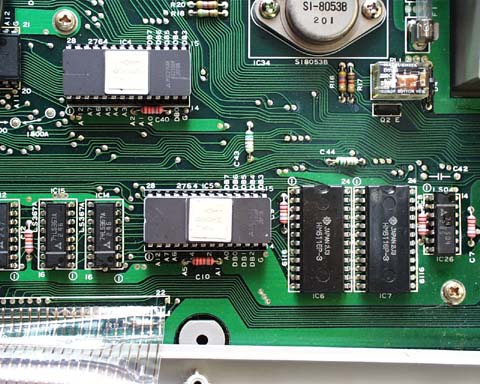

| RAM | HM4864P-3 × 4 (64kbit DRAM) |

| VRAM | HM6116P-3 (16kbit SRAM) |

| キャラクタRAM | HM6116P-3 (16kbit SRAM) |

| ROM | M5L2764K × 2 (64kbit UVEPROM) |

| I/Oコントローラ? | MN1544CJR |

| MOSメモリ? | MN1271 |

| ? | HD61K201F |

まだまだ謎の多いJR-200の構成部品です。これから調査していきますが、どこまで判明するのやら…。

ソフトウェア仕様

マニュアルより引用

メモリマップ

| 開始アドレス | 終了アドレス | 領域 | 備考 |

| $0000 | $07FF | RAM部 32KB | $0000〜$07ff:システム作業領域 |

| $8000 | $9FFF | 予備 | |

| $A000 | $BFFF | ROM部(1) 8KB | |

| $C000 | $C0FF | ユーザ定義パターンエリア(1) | |

| $C100 | $C3FF | ディスプレイコードエリア | |

| $C400 | $C4FF | ユーザ定義パターンエリア(2) | |

| $C500 | $C7FF | アトリビュートエリア | |

| $C800 | $CFFF | I/Oエリア | |

| $D000 | $D7FF | キャラクタRAM部(2KB) | |

| $D800 | $DFFF | 予備 | |

| $E000 | $FFFF | ROM部(2) 8KB |

カラーコード表

| 色 | 黒 | 青 | 赤 | マゼンタ(紫) | 緑 | シアン(水色) | 黄 | 白 |

| コード | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

アトリビュートエリアデータ割り付け表

| ビデオRAMアトリビュートエリアデータ | |||||||

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |

| 0 | 0:ノーマルモード 1:ユーザ定義モード |

緑色情報 | 赤色情報 | 青色情報 | 緑色情報 | 赤色情報 | 青色情報 |

| バック色コード | フロント色コード | ||||||

セミグラフィックパターンの色情報割り付け表

| ビデオRAMディスプレイエリアデータ | |||||||

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |

| - | - | 緑色情報 | 赤色情報 | 青色情報 | 緑色情報 | 赤色情報 | 青色情報 |

| 右上部分の色コード | 左上部分の色コード | ||||||

| ビデオRAMアトリビュートエリアデータ | |||||||

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |

| 1 | 0 | 緑色情報 | 赤色情報 | 青色情報 | 緑色情報 | 赤色情報 | 青色情報 |

| 右下部分の色コード | 左下部分の色コード | ||||||

画像ライブラリ

JR-200の全景

JR-100と違ってスペースキーが横に長いものになっていたり、独立したカーするキーが用意されていたりと、ユーザインターフェースが向上しています。かっこいいですね。

全景2

斜め上方から撮影してみました。実際にタッチタイプしてみると、押し代が浅いせいか指がキーに跳ね返される感じがします。

背面

ふたを開けてみたところ

電源が本体内に内蔵されるようになっています。またブザーではなくちゃんとしたスピーカーが付けられていますね。

CPUとRFコンバータその他

RFコンバータのコネクタに隠れて見にくいですが、CPUとしてMN1800Aが使われています。CPUの左下にカスタムチップらしきものが実装されています。 よく見るとCPUの下辺りに6800と1800Aを切り替えるジャンパを飛ばす印刷があります。何が目的なんでしょうね。

ROMとRAM

謎のLSI

ピン間隔が小さいタイプのLSIが入っていました。まだこのICが何者なのかは分かりません。

旧ページでいただいたコメント

- MN1271:8bitマイクロコンピューター用I/OインターフェースLSI -- 通りすがり 2010-08-20 (金) 17:38:53

- R6522の二個分相当なVIAです -- 小窓次郎 2011-12-03 (土) 02:05:21

- パナソニックのサイトで廃品種のデータシートも公開されていました。MN1800AはMC6802(MC6800+128バイトRAM+クロックジェネレータ)からクロックジェネレータを取り除き、MC6800同様の外部クロック駆動にしたもので、1.5MHz版。MN1271はSuperComboという名称で、並列IOx4、直列IOx2、16bタイマーx2、8bタイマーx4、正弦波発生器x1、と、まるでワンチップマイコンからI/Oポートだけ取り出したようなデバイスです。 -- くろょ 2016-05-28 (土) 11:39:52

- ↑直列IOは1個でした。訂正します。 -- くろょ 2016-05-28 (土) 11:41:06

- 最近JR-100を入手したのですが(構造が単純でいじり易そうだったので)、こうしてみるとJR-200は大変な変わり者のようですね。例えばRAMが4864x4で構成されているところ。これだったデータバスは4bitしかありませんが、おそらくページモードで2回に分けてアクセスしているのでしょう。JR-100の素直な設計とはうってかわった変態ぶりです。 -- くろょ2016-05-28 (土) 22:10:07